先日、お仕事させていただいている高齢者施設で事務仕事か何かをしていて、一瞬気を緩めたスキに、

岡田さ~ん今月音楽クラブよろしくね~と頼まれてしまった!

わっしまった!気付かれないようにそぉーっとして、

またはすんごく忙しいフリをして逃げ切ろうとしていたのに。

ふはぁ~いと情けない返事をしてしまったからには逃げられない。あぁとうとう捕まってしまった。

ふぅ~

2月・・中途半端だなぁ3月4月なら春の歌が山ほどあるのに、2月かぁ、と思いながら

色々なサイトを検索していたら、あれま、バレンタインですって!すっかり忘れてました。

(そして気がついたら終わっている。)

あなた~の燃える手で~わたし~を抱きしめて~

きゃ~~鼻から失血死~

新春しゃんしょんショーにはちょと遅いけど愛の讃歌でもやりますかね、と。

それもシャンソン好きな方がけっこういらっしゃって、秋の音楽クラブで”枯葉”を取り上げたところ

会が終わってもフェイクのマイクを握りしめてず~っと ”かれはが~~”と歌っていらっしゃる方がいらっしゃいまして(その方はその日寝るまで枯葉だったそうで・・)

シャンソン1曲くらい入れようや~、となったのです。

そこで一つの疑問が生まれました。

今の90歳くらい、またそれ以上!の方々が若い頃に”愛”なんと言う言葉を日常的に見聞きしたり使っていたのか。

エディットピアフさんのレコーディングが1950年

越路吹雪さんの日本語訳のレコーディングが1954年です。

戦後、日本に西欧的価値観が否が応でもどっと入ってきた時代ですね。

こちらは美輪明宏さんの歌う愛の讃歌です。

日本語で歌詞を訳してから、本編をフランス語で歌っていらっしゃいます。

そして二つ目の疑問、愛とは幸福を意味するのか?はたまた生きる戦いなのか?

『俺は愛とか、愛情とかっていう単語に出会うたび白くてでっかいなめくじを想像する。愛っていうのは、気持ちの悪い言葉だよ。使われるのは、基本的にそうじゃないものをそう見せようとする時だ。』

これは彩瀬まるさんの小説 ”不在” の中で主人公の確か兄(だったと思う)のセリフです。

これは複雑な家庭環境で育った人物が放つ渾身の逆説的な”愛”ではないでしょうか。

ここまでがっつり否定できたら、もう、なんと言うかかっこいいですよね。

否定することで逆説的に”愛”を語る。

そこらじゅうに”愛”という言葉が溢れかえっている時代にある意味スカッとする一文ではないでしょうか。

また、”西の魔女が死んだ”で知られる作家、梨木香歩さんの読書にまつわるエッセイ”ここに物語が”の中で、ガルシア・マルケスの”百年の孤独”の中で語られる”愛”についての考察がありました。

『ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラ・イグアランが生まれた村を出たのは、そもそも何代にも亘って姻戚関係を結んだ二人の間に、「豚のしっぽ」を持った子が生まれるのを恐れたことに端を発している。~中略~彼らは新しい土地を拓きマコンドと名づけ、新しい家を建てる。』

そこから始まる怒濤のような百年の物語の幕引きに、ついに「豚のしっぽ」の坊やが誕生するのですが、その両親であるアマランタ・ウルスラとアウレリャノ・バビロニア(伯母と甥)の間にだけ”愛”があった、とさらっと言ってのけているのです。

~この百年、愛によって生を授かった者はこれが初めてなので~とアマランタ・ウルスラの独白のような形で語られるのですが、このうっかりすると読み飛ばしてしまいそうな箇所に、著者はガルシア・マルケスの「愛についての考察」の物語りの予感を察知しているのです。

ここでは、自然の大きな流れのようなものとそれに争う人間、という構図がある、と語られています。迫り来るジャングルの猛威、自然の猛威と戦い、政府と戦い. .

しかし、最後はこの人間そのものも含めた”自然”、”ジャングル”に飲み込まれてしまう。もしその力に何かしらの名前をつけるとしたら、それは”愛”なのではないでしょうか?もしかしたらマルケスはそう問いかけているのではないかと思うのです。

そして少なからず

西欧的な価値観VSラテンアメリカ的な価値観という側面も併せ持っている。

ともいえるかもしれません。

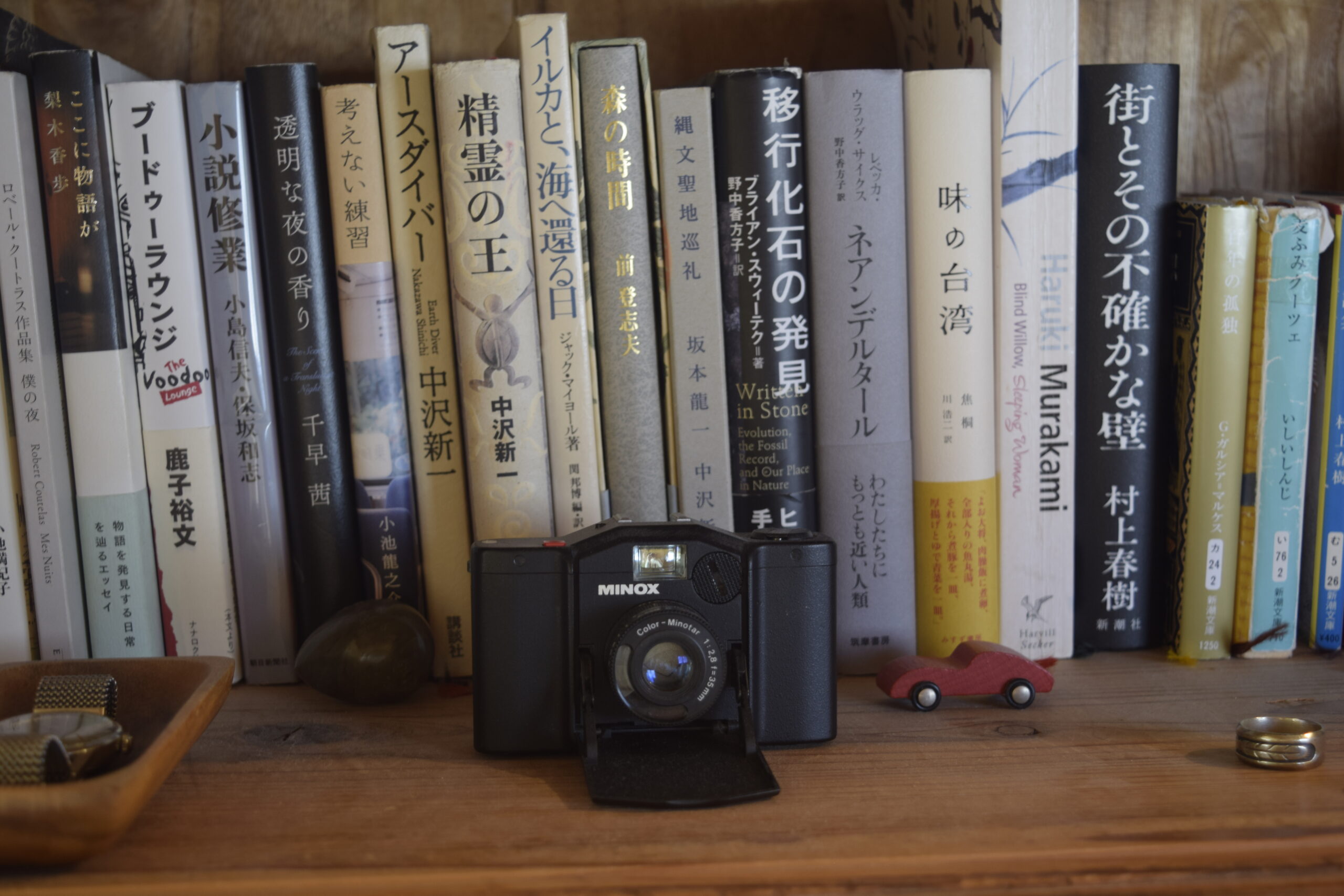

さて、記憶にも新しい村上春樹さんの最新作の小説、”街とその不確かな壁”の中で、

コーヒーショップの女性店主が小説を読んでいましたね!

ガルシア・マルケスの「コレラの時代の愛」です。

この小説、私はまだ読んでいないのですが、あらすじを見るところによりますと、

主人公のフロレンティーノ・アリーサは初恋の人を五十一年九ヵ月と四日待ち続けた。

ということらしいのですが、

「疫病、初恋の人を待つ」・・本作の内容とも見事にリンクしていると同時に、

この小説の根底にも

”愛”のテーマが流れていると思うのです。

”川”という暗喩とともに・・

ここで語られる愛とは複雑に枝分かれし、変化し、苦しみながらも成長してゆく人の営みそのもの、なのではないでしょうか、と。

そして、川といえば、誰もが知っている、こちらは2番の歌い出しです。

”~生きることは 旅すること

終わりのない この道

愛する人 そばに連れて

夢探しながら~”

こちら、最晩年の映像です。他界される半年ほど前の収録ですが、衰えの一つも見せません。

素晴らしい歌唱ですね!

おっといけません、昭和の懐かしさと川の流れに身を任せていたら愛についての考察とは違う場所に着地してしまいました。

これぞ愛の不時着(笑)

最後までお付き合いありがとうございました。

もしよろしければこちらのバナー、もしくはコンテンツ内のバナーをタップしてお買い物していただけるとブログを書く励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

コメント